«Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» Nr. 1

Zwischen Mühlekomplex und einstigem NOK-Kraftwerk ragt ein mehrstöckiger Turm an der Walkestrasse 101 in die Höhe. Es ist eigentlich erstaunlich, dass man über ein so markantes Gebäude der «Skyline» in «Weinfelden Süd» (so heisst ein hier nicht sichtbarer Bahnhof) so wenig weiss. Und hört man den Leuten zu, so kann sich mancher eine interessante Wohnung, ein Büro oder Ateliers in diesem Gebäude vorstellen. Nun soll der fast 80-jährige Kohleturm abgebrochen werden.

Michael Mente

«Rückbau Gebäude Assekuranz-Nrn. 1347 und 2019, Walkestrasse 101»; so unauffällig ist das Abbruchgesuch, das Ende Januar 2021 einige Gemüter bewegt. Umso auffälliger ist das Gebäude, das an der Bahnlinie nach Bussnang in die Höhe ragt.

Der Gebäudekomplex des einstigen Kohlebrikett-Werks ist nicht in besonderer Weise geschützt; im Hinweisinventar der Denkmalpflege wurde der Turm nicht aufgenommen. Der Thurgauer Heimatschutz hat ihm aber eine gewisse Beachtung geschenkt (vgl. Broschüre von 2003 «Baukultur entdecken – Weinfelden, ein Spaziergang mit dem Thurgauer Heimatschutz»). Kein Schutz, er stand gefühlt einfach schon immer da und trotzte den Zeiten; im Gegenteil, offenbar muss man sich nun vor ihm schützen: Die Bahn nimmt die neuen Besitzer, die «Kreis Wasserbau Immo AG», in die Pflicht, etwas gegen herabfallende Ziegel und instabiles Mauerwerk zu unternehmen. Die Arbeiten in der Höhe sind zugegeben schwierig, das Gebäude verlotterte aber schon länger zusehends. Die Zeichen stehen auf Abbruch.

Ein vertrauter Unbekannter

Der Turm brachte schon länger keine «Kohle» mehr. Nachdem er über Jahre ungenutzt war, entsprechend baufällig ist und eine Gefahr darstellt, ist verständlich, dass sich die Privatwirtschaft über Nutzen und Kosten Gedanken macht.

Der Turm hat aber durchaus seinen Wert, gehört er doch zweifellos zum baukulturellen Erbe und ist Zeuge Weinfelder Industriegeschichte. Er ist ein architektonisch markantes Gebäude und eben vertrauter Blickfang auf Spaziergängen, wenn man etwa vom Ganggelisteg bzw. von der Fohlenweide herkommt.

So wenig man in der Öffentlichkeit über die Geschichte zu wissen scheint, so wenig ist wohl – mir jedenfalls nicht – bekannt, wie das Gebäude in den letzten Jahren genutzt wurde. Ausser dass es Wohnsitz von geschützten Dohlen ist, der grössten Thurgauer Kolonie, macht das Gebäude selbst nicht den Eindruck, dass jemand sich für den Unterhalt engagiert hätte. Die Eigentümer ergriffen im oberen Bereich einige Sicherungsmassnahmen, um die Bahnanlage nicht weiter mit herunterfallendem Material zu gefährden. Die Vögel fühlen sich hier oben in natürlichen Nischen und in den 1992 eigens errichteten 21 Brutkästen wohl und sind dem Brutplatz seit Jahrzehnten treu.

«Eier-Briketts»

Die Erinnerung an den ursprünglichen Zweck dieses Gebäude scheint wie es selbst zu bröckeln: Es war eines der modernsten und wichtigsten Kohlebrikett-Werke in der Schweiz und wurde 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg, aus privater Initiative errichtet. Es galt, die Selbstversorgung des vom Ausland abhängigen Landes mit Ersatzbrennstoffen, in diesem Fall Briketts, zu unterstützen.

Auch wenn etwa die Eisenbahn nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges schon grösstenteils elektrifiziert war (ausser die MThB, die hierzulande selbst Kohle brauchte und Kohle transportierte): Kohle war noch immer ein wichtiger Brenn- und Heizstoff. Man musste sich im Krieg also etwas einfallen lassen. Um die starke Abhängigkeit von ausländischem Brennmaterial zu reduzieren, wurden einerseits vermehrt schweizerische Kohlevorkommen abgebaut. Und andererseits erlebte die Brikettierung in der Schweiz ab 1940 einen beträchtlichen Aufschwung.

Bei der Förderung von Kohlen fällt Kohlenstaub und Griess an, was bis zur Hälfte der Ausbeute betragen kann. Dies ist die Grundlage für die Brikettierung: Die Schweizer Industrie presste daraus, ausschliesslich Walliser Anthrazit, vermischt mit einem Bindemittel, in den Jahren 1940 und 1941 eiförmige Briketts.

Auch in Weinfelden war ein Werk entstanden, allerdings noch ohne Bahnanschluss und bescheiden ausgestattet. Seit mindestens 1941 produzierten hier die beiden Unternehmer F. Gutmann und H. Mohn Eiform-Briketts. Der letzte Dampflok-Führer, der kürzlich verstorbene Weinfelder Hermann Leitz, berichtete authentisch über die Schwierigkeiten, die mit diesen Produkten nach bisher bekannter Herstellungsart verbunden waren: Diese «Eierkohlen», nach ihm ein Brikett, das aus Walliser Anthrazit und Bitumen hergestellt wurde, hätten zwar stundenlang in der Feuerbüchse der Dampflokomotiven geglüht, lieferten aber kaum die Hälfte der Kohle-Heizwerte. Um die Lok bis Wil über die Steigungen bringen zu können, habe man 50:50 mit normalen Kohlen mischen müssen.

Schliesslich stiess die Firma Eugen Steinmann Kohlenhandels AG, St. Gallen, zu den beiden Unternehmern und man experimentierte gemeinsam an einer neuen Mischung und Produktion. Wie auch immer die genaue Rezeptur der Weinfelder Briketts gelautet haben mag (die Zeitung 1943 erwähnt Walliser Anthrazit, Rauchkammerlösch und Zement als Bindemittel), das Problem beschäftigte die ganze Schweizer Brikettindustrie. Im Winter 1942/1943 fanden schliesslich unter Leitung der EMPA und in Zusammenarbeit mit den Behörden Experimente statt, aus welcher schliesslich das «Schweizer Einheits-Brikett» mit deutlich besseren Eigenschaften entstanden ist.

Ein neues Werk

Für die Produktion wurde in Weinfelden nun ein modernes Betriebsgebäude, mit Anschluss an die Bahn in der ehemaligen Kiesgrube der Mittel-Thurgau-Bahn errichtet und 1943 in Betrieb genommen. Der alte Betrieb wurde stillgelegt. Das Werk der inzwischen neu gegründeten «Briketwerk AG umfasste neben dem Fabrikationsturm, flankiert von einem Hochkamin, grosse Siloanlagen für das Rohmaterial, eine Brech- und Sortieranlage sowie dazugehörige Siloeinrichtungen, viel Platz für die Lagerung der Materialien, um längere Zeiten auch ohne Zulieferung überstehen zu können. Der Kohlestaub und das Griess, vor allem Walliser Anthrazit, diente wiederum als Ausgangsmaterial, das hier zusammen mit anderen Griessen (Koks), weiteren Zusatzmaterialien zur Auflockerung und verschiedenen Bindemitteln zum «Weinfelder Eiform-Brikett» gepresst wurde. Es dürften aber auch andere Produkte im Angebot gewesen sein; die Rede ist etwa von einem auf Braunkohle basierenden «Industrie-Eiform-Brikett».

Die Höhe des Turms hängt mit der Produktion der Kohlebriketts zusammen: Nach der Zusammenstellung der verschiedenen Kohlensorten in Rollwagen unter den Silos wurde das Rohmaterial über eine Transportvorrichtung («Redler») in die Höhe befördert, per Lift folgten ihm die Bindemittel. Nach der Mahlung und Mischung gelangte das Brikettierungsgut über den Walzenstuhl sukzessive über die unteren Stockwerke nach unten und wurde schliesslich mit überhitztem Dampf erwärmt und in Form gebracht. Bereit zum Abtransport per Bahn. Weinfelderinnen und Weinfelder konnten hier Kohle beziehen, im Krieg mit Coupons.

Der Betrieb des Werks dürfte anfangs 1950er-Jahre eingestellt worden sein. Wann der Rückbau von Kamin, Dampfanlage und anderen Teilen erfolgte, muss an dieser Stelle offenbleiben.

Arbeiterbaracken

Die Baracken um das Haus wiederum dienten einst als Herberge für die Kohlefabrikarbeiter. Man mag sich das Leben im Krieg hier vorstellen. Wer arbeitete hier und unter welchen Bedingungen? Das ist leider derzeit nicht bekannt. Im Staatsarchiv finden sich Dokumente, in welchen Gutmann und Mohn 1941, 1942 und 1943 Überzeitarbeit bewilligt wird.

Später waren hier sowohl in Teilen des Turms wie auch in den Baracken Gastarbeiter aus der Baubranche untergebracht. Ich selbst habe noch Verwandte, unterdessen rückgekehrte Italiener, die hier ihre Schweizerjahre verbracht haben. Nicht gerade stattliche Unterkünfte, Wohnen inmitten der Industrie, weit ausserhalb des Dorfes. Man richtete sich aber so gemütlich ein, wie man konnte. Die Egolf AG mindestens nutzte noch auch die unteren Räume des Turmes – oben befand sich ein Lager – für Unterkünfte. Stimmen die Erinnerungen, dann war im unteren Teil des Turmes eine Gemeinschaftsküche, in den Gängen mit Klinkerböden hing die Wäsche. Wenn jemand sagte, er wohne «al deposito», war jedenfalls klar, was gemeint war.

Auch später habe ich noch Bekannte, Gastarbeiter unterschiedlichster Herkunft, in meinem Umfeld gehabt, die hier wohl bis in die 1990er-Jahre gewohnt haben.

Der in den letzten Jahren nur von Vögeln und Fledermäusen bewohnte Turm ist in jedem Fall ein spannendes Gebäude und so überragend er ist, einmal mehr ist so ein Relikt die Erinnerung daran, dass wir die Geschichte unserer Industrie noch gar nicht richtig im Blick haben; nachdem schon vieles verschwunden ist, Archivalien wie Zeitzeugen, so verschwinden eben auch laufend Bauten, wenn Wert vor Preis rangiert und was keine «Kohle» bringt, weichen muss.

Ein «Nachruf»

Die Dohlen brüten hier seit mindestens vierzig Jahren, wie ich erfahren habe. Abgesehen davon ist das markante Gebäude und die Geschichte darum herum in der Tat interessant. Ein industriegeschichtlicher Zeitzeuge (vergleichbar dem knapp noch geretteten Wärterstellhaus und anderen, unterdessen abgegangenen Bauten). Ein Bauwerk aus dem Zweiten Weltkrieg und mit einer wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Komponente, das man urban durchaus umnutzen könnte. Dass die Gemeinde bzw. Stadt sich für solche Ideen leider nicht zu interessieren scheint und infolgedessen Private – verständlicherweise – andere Interessen in diesem Vakuum verfolgen und rechnen, führt zusammen mit dem über zu lange Zeit mangelhaften Unterhalt dazu, dass ein Erhalt und eine denkmalgerechte Umnutzung Wunschvorstellung bleiben dürfte. Zur Denkmalpflege gehören nicht nur Bauern- und Bürgerhäuser, sondern eine qualitativ breite Berücksichtigung des bau- und eben industriekulturellen Erbes (vgl. z.B. Inventarisierung www.industriekultur.ch).

Literatur, Hinweise

- Isler, Egon. Industrie-Geschichte des Thurgaus. Zürich 1945.

- Sonder-Beilage zum Thurgauer Tagblatt (Nr. 281) vom 30. November 1943; in diesem Text, der vor allem auch didaktische Ziele verfolgt (deckt Euch rechtzeitig mit – Weinfelder – Kohlebriketts ein und beachtet, wie ihr Kohlen sparen könnt), ausführlich die Entwicklung besserer Briketts beschrieben.

- Mente, Michael. Von der MThB zur Thurbo: 100 Jahre Geschichte und Geschichten über die Bahn im mittleren Thurgau. Weinfelden 2013.

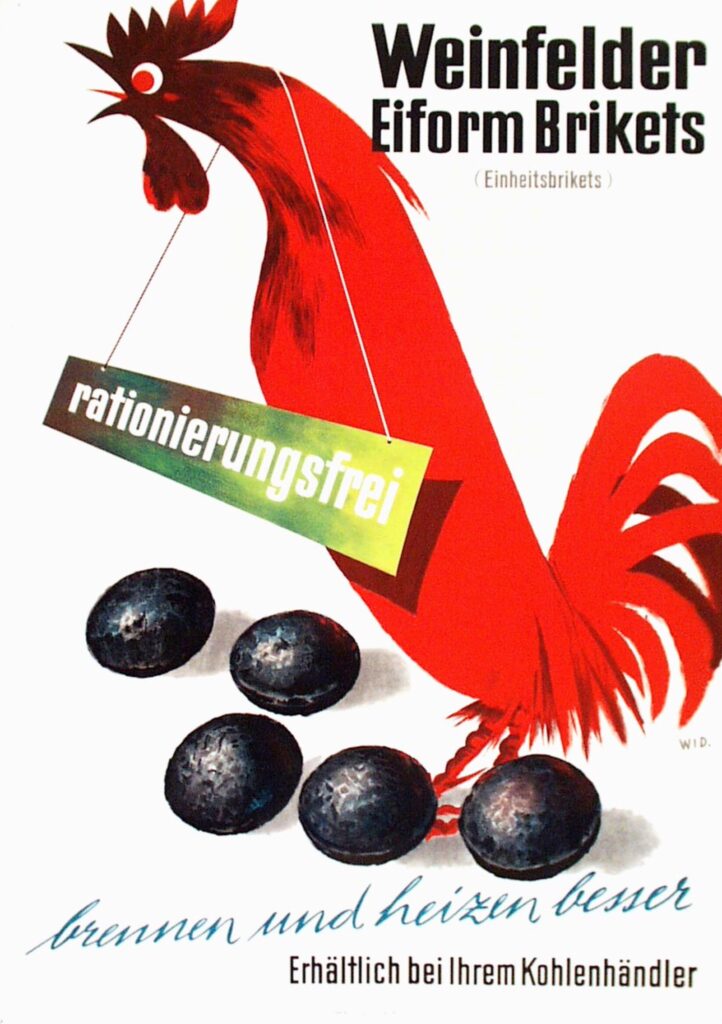

Abbildung 1: Werbung für die Weinfelder «Eiform-Briketts» bzw. «Einheitsbriketts», die ab 1943 produziert wurden. Nicht einheitlich war damals offenbar die Schreibweise für das Produkt (mal ein, mal zwei «t» am Wortende).

Michael Mente – ist Historiker, Archivar, Autor verschiedener Bücher und Beiträge und arbeitet derzeit in der Denkmalpflege des Kantons Thurgau. Er ist in Weinfelden aufgewachsen und schreibt für den Wyfelder seit Start. In der Reihe «Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» erzählt er uns zudem in loser Reihenfolge durch «sein» Weinfelden spazierend von unserem Städtchen.